ユーロショップとドイツの見本市

ユーロショップについて詳しく説明してみる

「EuroShop」は、メッセ・デュッセルドルフが主催する、世界最大級の小売・店舗装飾(店舗設計・什器)の国際見本市。

3年毎に開催され、小売・店舗業界における最新トレンド、商空間デザイン、照明、流通・物流、店舗什器、フードサービス設備など、多岐にわたる製品やサービスが展示される。

東京ビッグサイトで毎年開催されるジャパンショップも「店舗総合見本市」として、 商空間デザイン、什器、サイン、グラフィックス、照明、店舗演出機器 など、商業施設・商空間づくりに関わるソリューションを扱っている。

両者とも “商空間デザイン、店舗什器、照明” という領域で重なりがあり、Japanshopに関わる国内の業者にとってはユーロショップは視察の価値がある展示会と言える。

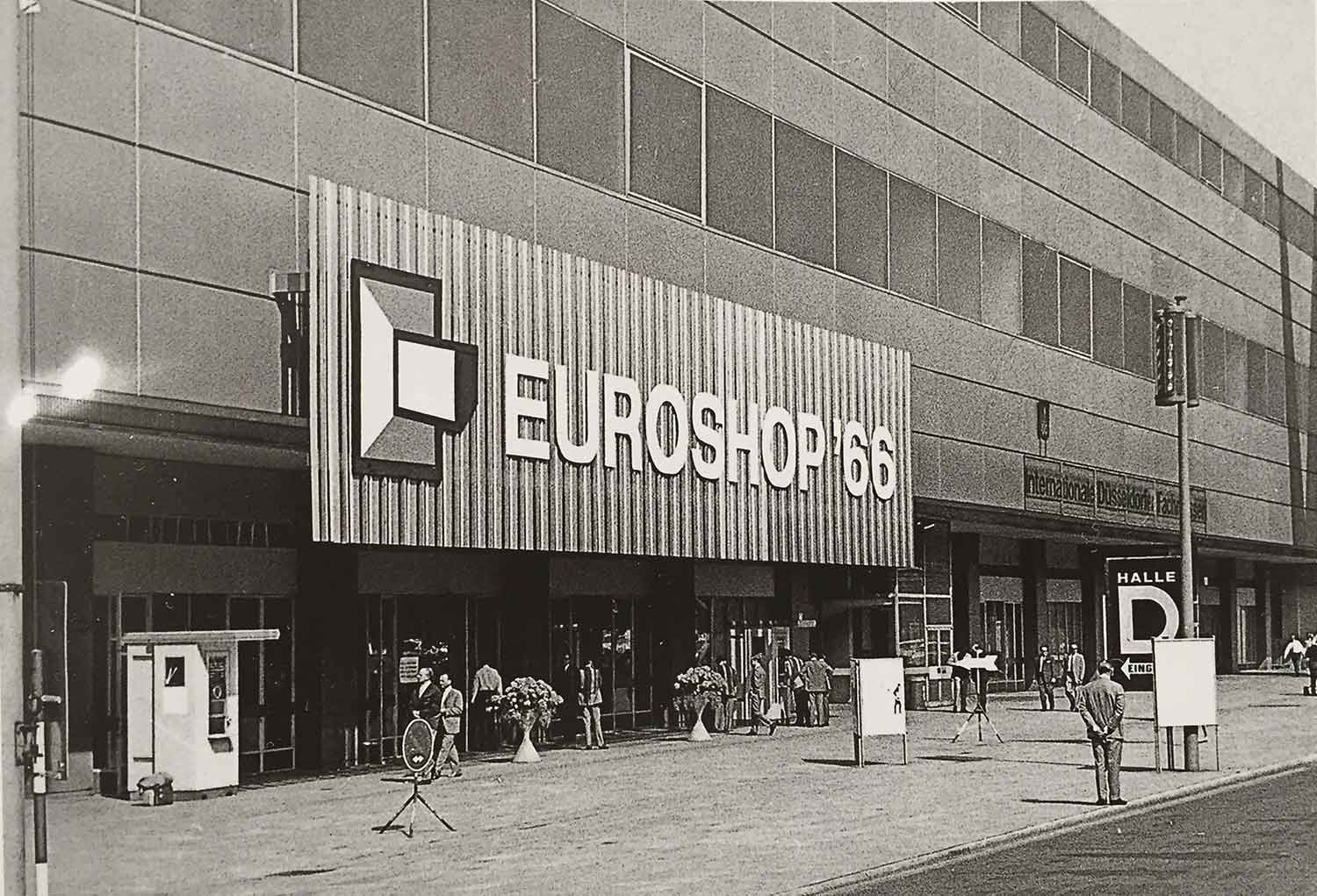

第一回のユーロショップ開催は1966年、当初のテーマは「店舗什器」「ショーディスプレイ」がメインだったが、次第に展示範囲を拡大し、「店舗・流通をめぐる総合展」として成長した。

2026年度は第21回の開催となり、出展社は1800社以上、来場者数は8万人以上を見込む。ジャパンショップは建築建材、ライティングフェアなど合わせて6万5千人なので規模としては近いが、EuroShop は意思決定層の来場比重が高い、という特徴がある。

日本の展示会は登録+無料入場がほとんどだが、ユーロショップは一日の入場券が70ユーロ(1万2千円以上)する。登録しての割引などはなく、通しチケットは165ユーロ(3万円弱)と高額だ。また、その国際性も特徴の一つで、3分の2の来場者がドイツ以外からで、前回開催時は138カ国からの来場者があった。

出展社も50カ国以上からの参加で、14ホール構成、展示面積は100,000平米以上である。国外からユーロショップに来るのであれば数日かけてじっくり会場を練り歩く来場者は多いだろうし、渡航費やそこにかける時間を考えればビジネスの意識の高さも想像できる。

ドイツの見本市について

日本で一番大きい展示会場、東京ビッグサイトの総展示面積は11万5千㎡だが、、デュッセルドルフの総展示面積は26万㎡で倍以上である。ドイツには10万㎡以上の展示会場が10個もあって、デュッセルドルフは4番目に大きい。

ちなみに一番大きなハノーファー会場は総展示面積39万㎡もあるから驚きだ。年間約130の国際見本市が開催され、世界の約60%の国際展示会がドイツで開催されているといわれ、ドイツ展示会産業の年間経済効果は 400億ユーロ(約6兆円)規模 と推定されている。

雇用への波及効果も大きく、約23万人以上が直接・間接的にこの産業で働いており、出展企業への効果だけでなく、開催地のホテル・交通・飲食などへの波及効果も非常に大きい。何故ドイツは展示会産業はそんなに盛んなのか。

その理由は大きく分けて3つ紹介しよう。

① 立地条件の良さと交通インフラの強さ

ヨーロッパの中心に位置し、空港・鉄道・高速道路が整備され、EU全域からアクセスしやすい。

主要会場(フランクフルト、デュッセルドルフ、ミュンヘンなど)は空港直結・駅直結で、来場者・出展者に極めて便利。

② 歴史的背景 ― 「メッセ文化」の伝統

「Messe(見本市)」という言葉自体がドイツ語。

中世(12~13世紀)の商人たちが年に数回集まり、商品や情報を交換したのが現代の見本市につながっており、 見本市は“商業文化の一部”として根付いている。

③ 政府・自治体・業界団体の支援

ドイツの展示会は単なるイベントではなく、国家的な産業振興政策の一環として位置づけられている。

主要な展示会場(メッセ)は多くが州や市が出資により公社・準公営企業によって運営されている。

これにより、長期的な設備投資や海外展開が可能になっているのだ。

展示会大国ドイツの正体を少し暴いてみました。